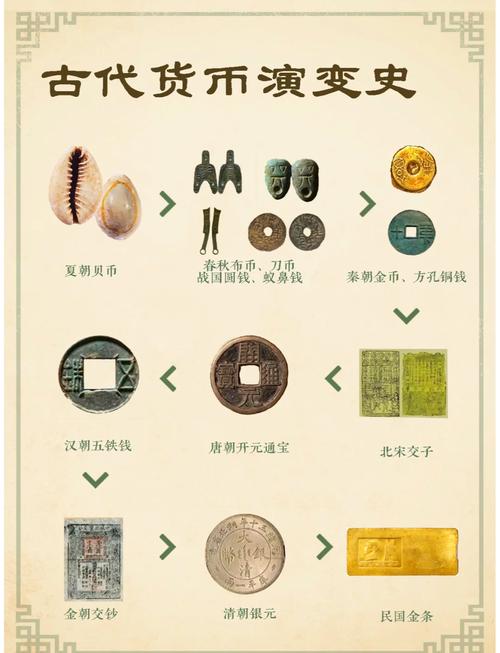

三国时期的货币,这个名称仿佛承载着岁月的沉淀和战争的痕迹,其实并不仅仅是古代通行的金属货币。它更像是开启历史的钥匙,帮助我们洞悉东汉末年到西晋初年那段风云变幻的岁月。借助它,我们看到的不仅是经济状况,还有动乱中各方势力的应变策略、国家力量的消长变化,以及寻常民众的喜怒哀乐。

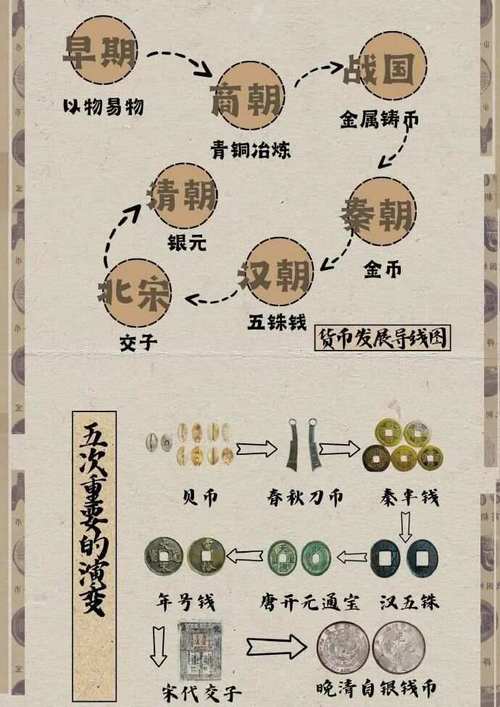

东汉末年,董卓毁坏五铢钱,改铸小面额货币,这可看作是三国时期货币体系混乱的开端。他为了搜刮百姓财富,铸造了质量低劣的“董卓小钱”,由此引发通货膨胀,物价急剧上涨,民间甚至重新采用以物换物的古老方式交易。这种货币制度的瓦解,清楚地表明了朝廷统治力的衰退以及社会的严重混乱。直到曹操平定北方,社会经济才慢慢复苏,为后来曹魏的货币体系打下了基础。这段历史表明,货币是否稳定,跟政权是否稳固,以及管理能力怎么样,有密切关系。

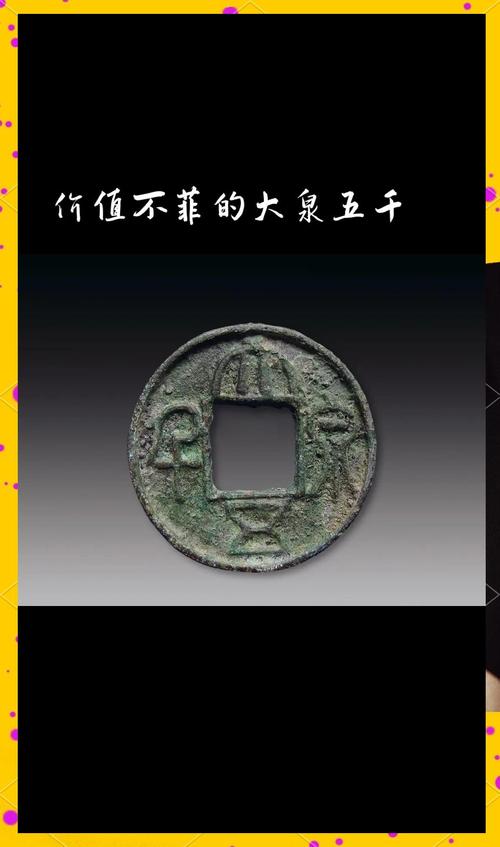

到了鼎盛阶段,魏蜀吴三个政权实施了迥异的金融方针。曹魏位于中原,经济实力最强,首先重启了五铢钱的铸造和流通,彰显了其合法性和稳定经济的意志。蜀汉立足偏远,物资不足,诸葛亮设计推出了“直百五铢”,一枚能兑换百枚旧币,这种面值虚高的货币在短期内筹集了资金,援助了北伐行动,却也为物价飞涨埋下了伏笔。东吴还铸造了面值特别大的钱币,比如“大泉五百”和“大泉当千”,这种做法可以看作是古代的一种金融创新,从中可以看出他们当时财政上的困难,以及向百姓征收重税的情况。

不考虑国家层面的规划,三国时期的货币与百姓的日常联系紧密。一枚钱币的轻重、纯度,直接关系到能换取多少粮食。在战火纷飞的年代,粮食的价值超过货币,手中有存粮的人,比持有不断缩水的铜钱的人更安心。如今我们收藏的三国钱币,上面的每一道痕迹,或许都记录着一个普通家庭的苦难经历。设想一下,一位农民劳作一整年,收获的谷物却难以换取几个有价值的货币,这种窘迫状况正是那个时期的实际情形。

探究三国时期的货币,仿佛是在触碰一段充满温度的过往。这些货币虽然质料坚硬,却记录着各个政权之间的较量、经济状况的波动以及民众生活的艰辛。各位朋友,当你们在把玩这些古老的货币时,是否也曾体会到历史的深沉与岁月的变迁?欢迎大家留言,分享你们收藏的三国钱币,或者对这段历史的个人看法。